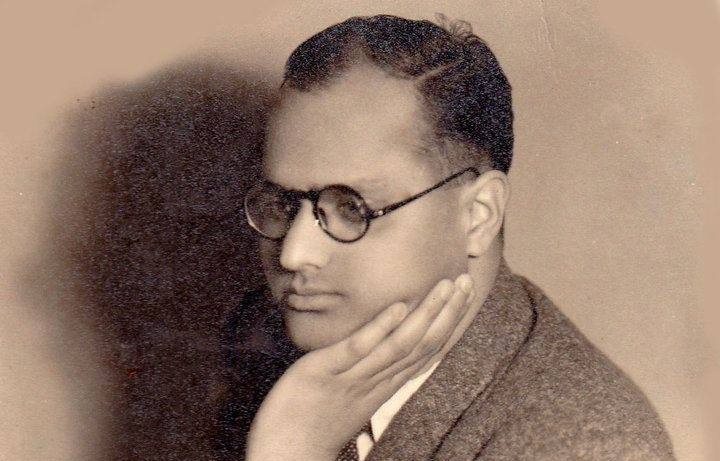

ایسے لمحات نہایت کمیاب ہوتے ہیں جب قسمت آپ پر مہربان ہوتی ہے اور آپ کو ایسا تحفہ عنایت کرتی ہے جس کا فیضان آپ کی زندگی کا ایک مستقل جز بن جاتا ہے۔ چند سال قبل ایسا ہی ایک لمحہ تھا جب یوٹیوب نے اپنی زنبیل سےراشد صاحب کی نظم “حسن کوزہ گر” جناب ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں میری سفارشی فہرست(Recommendation list) میں ڈالی تھی۔ پہلی بار میں تو نظم کچھ خاص سمجھ نہ آئی جس کی بڑی وجہ فدوی کی کم علمی اور راشد صاحب کے ثقیل الہذم الفاظ تھے۔ بہر کیف ریختہ پر نظم ڈھونڈ کر نکالی اور پڑھنا شروع کی، جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی نئے قبیل کی نظم ہے۔ اس سے پہلے میرا تجربہ اقبال اور فیض کی نظموں کا تھا اور ان میں ایک مختلف طرح کا ماحول ملتا ہے۔ راشد کے ہاں مناظر کچھ اور تھے، راشد کی تراکیب اور تصاویر بھی بلکل منفرد معلوم ہوئیں۔ ایک بات جس کی خلش رہی وہ یہ تھی راشد صاحب کی نظموں میں مضمون دانستہ طور پر مبہم معلوم ہوتا تھا اسے بہرحال راقم کی علمی اور جمالیاتی بصیرت کے فقدان پر محمول کیجیے۔

یہ ایک یقینا ََپُرملال حقیقت ہے کہ راشد صاحب کو وہ عام مقبولیت حاصل نہ ہوسکی جو مثال کے طور پر جون ایلیا ءکو گذشتہ چند سالوں میں سوشل میڈیا پر حاصل ہوئی۔ جون کا کمال یہ رہا کہ انہوں نے نہایت ہی پیچیدہ اور آفاقی مسائل کو کافی حد تک سہل زبان میں سپرد قلم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کردار انکی لااُبالی شخصیت کا بھی رہا جو قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ راشد صاحب کا بیان اس کے برعکس کافی مشقّت طلب ہے۔پہلا مسئلہ تو یہ پیش آتا ہے کہ عام قاری آزاد نظم کے فارمیٹ سے واقف نہیں ہوتا جوقافیہ اور ردیف کی بندشوں سے آزاد ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ راشد کا کلام نغمگی اور ترنم سے بالکل عاری ہے ، حقیقت حالانکہ اس کے بر عکس ہے جسکی مثالیں ہم آگے دیکھیں گے۔راشد کے ہاں موضوع ، میدان، اور اندازِ بیاں(Content, Medium, and Form) کی دشواری کی تثلیث پائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت انہیں یہ چکانی پڑی کہ ایک عام قاری تک ان کے خیالات کی رسائی نہ ہوسکی۔ البتہ اس زبان کے انتخاب کی وجہ سے راشد کی نظموں میں ایک خاص قسم کا وقار پیدا ہو گیا ہے۔ ہر نظم ایک ایپک داستان معلوم ہوتی ہے جس میں لہجہ اور مضمون دونوں ہی پوری شدت سے قاری کے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور وہ اختتام تک راشد کی تعمیر کی ہوئی تصوراتی دنیا میں محو حیرت و مصروف ثناء رہتا ہے۔ جون یا فیض کے برعکس راشد کا سحر رفتہ رفتہ گرفت کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ انکا منتخب کردہ میدانِ بیان یعنی آزاد نظم بھی ہے۔ غالبا ََیہی وجہ ہے کہ راشد کو جون کی طرح فیس بک پیجز کی زینت بنانا قدرے مشکل ہے۔ غزل میں ہر مصرع ایک مکمل کہانی ہوتا ہے لہٰذا اس کی تاثیر بھی فورا ظاہر ہوتی ہے جبکہ نظم میں شاعر کے تخیل کو کافی وسیع میدان میسر ہوتا ہے اور ایک منظر بیان کرنے کیلئے کئی سطور درکار ہوتی ہیں۔ راشد البتہ اس تخلیقی استعداد کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک منظر نہایت نزاکت اور نُدرت سے تخلیق کرتے ہیں جیسے کوئی ماہر کاشی گر شیشے کے ایک ایک ٹکڑے کو مہارت کے ساتھ اسکی جگہ لگاتا ہے۔ بذات خود ایک ٹکڑے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں لیکن کاشی گری مکمل ہونے کے بعد جو صورت سامنے آتی ہے وہ منتہاء کمال ہوتی ہے۔

اس تحریر کا مقصد راشد کے کلام کو ان کی چند مقبول نظموں کے ذریعے متعارف کروانا ہے، یہاں یہ عاجزانہ اعتراف لازم ہے کہ راقم کی رائے ایک محدود مطالعے پر مبنی ہے اور یقینی طور پر ایک نامکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ابتداء راشد کی ایک سہل زبان نظم سے کرتے ہیں جس میں موضوع بھی کسی حد تک واضح معلوم ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ ہوں جو انکی نظم “میں اسے واقف الفت نہ کردوں” سے ماخوذ ہیں:

سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ

واقف درد نہیں خوگرِ آلام نہیں

سحر عیش میں اس کی اثر شام نہیں

زندگی اس کے لیے زہر بھرا جام نہیں

سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اس کو

وہ محبت کی بھلا تاب کہاں لائے گی؟

خود تو وہ آتش جذبات میں جل جائے گی

اور دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی

ان اشعار کا سطحی مطلب تو نہایت سادہ ہے کہ راشد عمومی طور پر ہونے والے حادثہ ءقلبی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل پر اظہار بیان کررہے ہیں۔ معانی کو ذرا اور وسعت دے کر اسے یوں بھی لیا جاسکتا ہے کسی بھی مقصد ِعظیم یا نظریے کیلیے خود کو مکمل طور پر وقف کردینا ایک نہایت مشقت طلب کام ہے اور ھذا حیاتی و ھذا مماتی کے نعرہ تسلیم سے قبل جو کیفیت تذبذب طاری ہوتی ہے یہ اشعار اسکا احاطہ کرتے ہیں ۔ اس نظم میں راشد نے نہایت سادہ اور عام تراکیب استعمال کی ہیں جن سے ہر قاری عمومی طور پر واقف ہوتا ہے ۔ اسکی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ غزل کی طرح اس آزاد نظم میں بھی نغمگی اور ترنم کی کمی نہیں۔

فیض یا اقبال کی شاعری کے جمالیاتی عنصر سے کسے اختلاف ہوسکتا ہے لیکن ایک بات جس کا اعتراف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دونوں اکابرین کی شاعری موضوع اور زمان و مکان کے ایک مخصوص سانچے میں محدود ہے، جبکہ راشد اس طرح کی نظریاتی بندشوں سے آزاد ہیں۔ ان کےموضوعات کسی خاص وقت یا جغرافیے کے اسیر نہیں ہیں۔ اقبال “انسان ” کو جس سے اکثر انکی مراد مسلمانان ہند ہوا کرتی تھی ایک مربوط تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں اور اپنے مخاطب کو ازمنہء رفتہ کی گمشدہ حشمت و ہیبت کا مرثیہ سنا کر حال کو بہتر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، فیض کا زیادہ تر زور اپنے دور کی استعماری اور آمرانہ یا جابرانہ قوتوں کی سرکوبی کی طرف رہا اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ اپنے نظریاتی اختلاف کوبھی موضوع بنایا ، جون کا موضوع صنعتی دور کا جدید انسان اور اسکا ذہنی ہیجان رہا۔ راشد کی خاصیت یہ رہی کہ انہوں ان تمام موضوعات کو وسیع ترین پس منظر میں رکھا اور اپنا موضوع اور مخاطب انسان اور زمانے کی لامتناہی کشمکش کو بنایا، یہی وجہ ہے کہ انکی شاعری قدیم شہر اُر، نینواہ، یا یروشلم میں بسنے والے کسی کسان سے بھی اتنی ہی مطابقت رکھتی ہے جتنی دور جدید میں لندن،و پیرس یا کراچی میں بسنے والے جدید صنعتی مزدور سے۔ اس کی بہترین مثال ان کی نظم “میرے بھی ہیں کچھ خواب” میں ملتی ہے۔ یہاں راشد اس انسان کی طرح ہیں جو وجود نو کی استعداد کے قائل ہیں لیکن اپنے خوابوں سے مطابقت نہ رکھنے والی حقیقت کے جبر میں مبتلاء ہیں۔اسی خواب اور حقیقت کے تضاد کو مدنظر رکھتے ہوئے شکوہ کرتے ہیں:

میرے بھی ہیں کچھ خواب

اے عشق ِازل گیر و ابد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب

میرے بھی ہیں کچھ خواب

اس دور سے اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے

پھیلے ہوئے صحراؤں سے اور شہروں کے ویرانوں سے

ویرانہ گروں سے میں حزیں اور اداس!

اس کے بعد راشد ان امنگوں کا ذکر کرتے ہیں جو مختلف ادوار کےمذاہب نےا نسان کو دی ہیں اور مسلمانوں بلخصوص مسلمانان ہند میں شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں یعنی ایک مسلم نشاط ثانیہ کے ظہور کا انتظار :

اے عشق ِازل گیر و ابد تاب

کچھ خواب کہ مدفون ہیں اجداد کے خود ساختہ اسمار کے نیچے

اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے

شیراز کے مجذوبِ تنک جام کے افکار کے نیچے

تہذیبِ نگوں سار کے آلام کے انبار کے نیچے

اس ذکر کے بعد راشد اس نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنی امیدوں کا بیان کرتےہیں اور مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ خواب مرے خواب نہیں ہیں کہ مرے خواب ہیں کچھ اور

کچھ اور مرے خواب ہیں کچھ اور مرا دور

وہ خواب ہیں آزادئ کامل کے نئے خواب

ہر سعئ جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب

آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہراتے جلاجل کے نئے خواب

اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب

یا سینۂ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب

اس حصے کا ماحول یورپی انقلاب کے دور میں لکھے گئے ادب سے کافی مماثلت رکھتا ہے، جہاں کلیساء کے زوال اور سائنسی علوم کے غلبے کے زیر اثر اور شاہانہ یا جاگیردارانہ نظام کے خلاف کی گئی جدوجہد کے نتیجے میں ایک نئے دور کے انسان کا جنم ہوا ہے اور اس آدم ِجدید کے دل کی خواہشات بھی جدید ہیں کیونکہ اس کی پرورش ایک نہایت مختلف دور میں ہوئی ہے، اسکا مقصد کسی خداوند کی خوشنودی یا کسی جنت کا حصول نہیں بلکہ اسی دنیا میں ایک ارم لاحاصل (یوٹوپیا) کی نظیر پیش کرنا ہے جس کیلئے مختلف نظریات (اشتراکیت، جمہوریت، سرمایہ داری وغیرہ) زورآزمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی جدوجہد کا اظہار راشد کی ایک اور نظم “مجھے وداع کر” میں مزید تفصیل سے ہوا ہے:

مجھے وداع کر

اے میری ذات، مجھے وداع کر

میں تیرے ساتھ

اپنے آپ کے سیاہ غار میں

بہت پناہ لے چُکا

میں اپنے ہاتھ پاؤں

دل کی آگ میں تپا چکا!

مجھے وداع کر

کہ آب و گِل کے آنسوؤں

کی بے صدائی سُن سکوں

بہت ہی دیر______ دیر جیسی دیر ہو گئی ہے

کہ اب گھڑی میں بیسوی صدی کی رات بج چُکی ہے

مندرجہ بالا اشعار کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی طفلانہ نادانی میں قتل ِخداوند کے سنگین جرم کا مرتکب تو ہوگیا، لیکن اب اسکا جنازہ اٹھانے کی اس میں سکت نہیں اور آگے موجود فاطر ِارض و سماء کی نئی ذمہ داری جو اس پر آن پڑی ہے اس سے کترا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ وقت کا تختہ الٹنے کے بعد غاصب اپنے عہد منصبی کی ہیبت میں مبتلا ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہوجائے۔ جرمن فلسفی نطشے نے اس ضمن میں کیا خوب لکھا تھا:

“How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us?”

یعنی وہ نظام دنیا جو اب تک خداوندِبالا و برتر کی ذمہ داری تھے اب اسکا بار انسان کے ناتواں کاندھوں پر ہے اور قدیم تہذیب کےگورستان کے اوپر ایک نیا شہر بنانا ہے لیکن اس نئے شہر کے معما ر ابھی تک فکری اور نفسیاتی طور پر ماضی کی شکست و ریخت کے صدمے سے آزاد نہیں ہوئے ہیں اور اپنے نئے منصب پرہچکچاہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ یہا ں راشد اس نظریاتی اور فکری طور پر مفلوج انسان کو اس کی نئی ذمہ داری باور کرواتے ہوئے کہتے ہیں:

شجر حجر وہ جانور وہ طائرانِ خستہ پر

ہزار سال سے جو نیچے ہال میں زمین پر

مکالمے میں جمع ہیں

وہ کیا کہیں گے؟ میں خداؤں کی طرح

ازل کے بے وفاؤں کی طرح

پھر اپنے عہدِ ہمدمی سے پھر گیا؟

“مجھے وداع کر” کو اقبال کی دو مشہور نظموں “روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے” اور “فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں” کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔یعنی پہلے اقبال کی ان دو نظموں کو پڑھا جائے جس میں انسان سے اعلیٰ مرتبے کے وعدے کیے گئے ہیں اور اسے ایک طرح سے مرکز کائنات گردانا گیا ہے۔ اسکے بعد راشد کی نظم کو پڑھا جائے جس میں انسان اپنے وجود کی لایعنیت سے نبرد آزما ہے اور”گہے خندم گہے گریم “کی زندہ مثال کے طور پر ایک نئے ذہن کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے۔اس نظم کونیّرہ نور کی آواز میں یہاں سنا بھی جاسکتا ہے۔

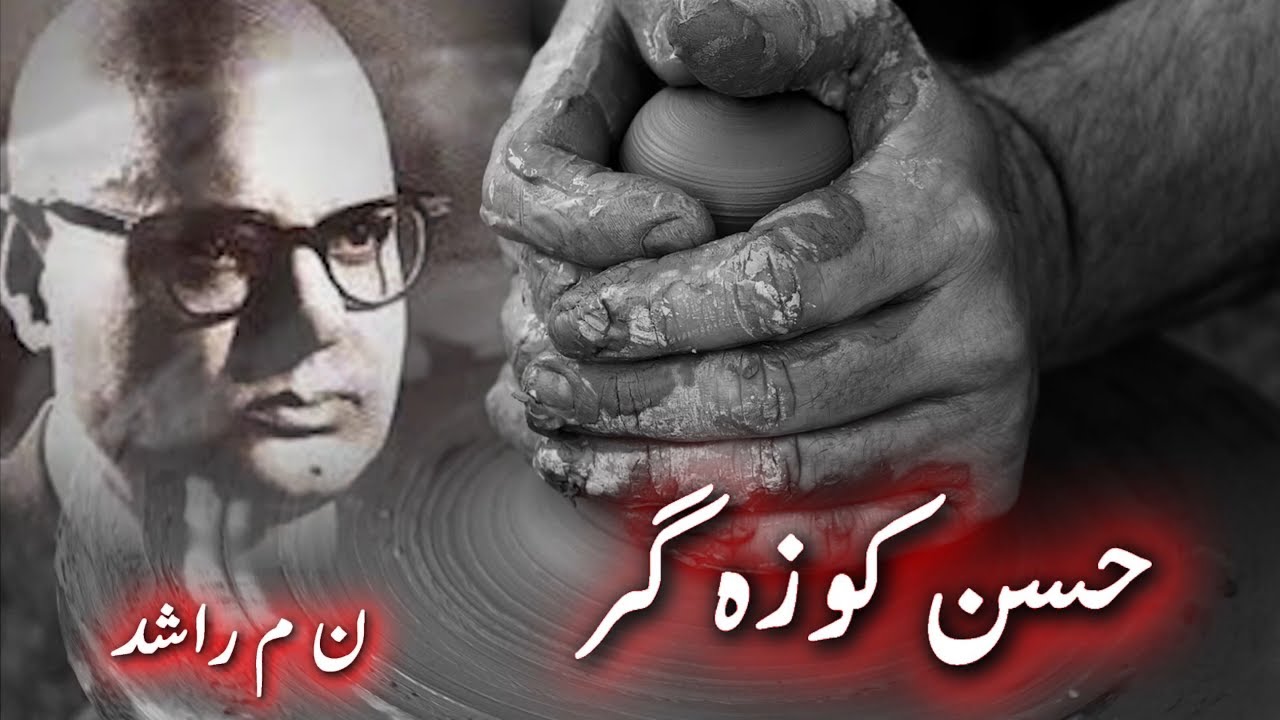

آخر میں راشد کی مقبول ترین نظم “حَسن کوزہ گر”(مٹّی کے برتن بنانے والا) پر کچھ تبصرہ کرنا لازم بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرض ِعین ہے، یہ نظم ایک قدرے مختلف انداز اور پس منظر کی پیدوار ہے جسے بیان کرنا اسے سمجھنے کیلئے ضروری ہے۔ راشد وہ شاعر ہے جو قبل تاریخ کے کسی گمنام زمانے کے کسی معدوم قبیلے کے فراموش کردہ دیوتا کی تنہائی کو نہ صرف شدت سے محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے سرشار ہوکر اس مردہ دیوتا کی شان میں قصیدہ کہنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس زاویہء نظر سے دیکھیں تو راشد بنی نوع انسان کے اجتماعی اور انفرادی تجربات اور اُن جذبات و احساسات کو روح ِثانی بخشتا ہے جو اکثر اوقات پردہء فکر و تصور سے بھی اوجھل ہوگئے ہوتے ہیں یعنی ان جذبات کے مرگ کا نوحہ جن کی ولادت و وجود کی بھی اکثر کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اس نظم میں راشد حَسن اور اسکی محبوبہ جسے حَسن جہاں زاد کہہ کر مخاطب کرتا ہے کی کہانی بیان کرتے ہیں جو ہزارہا برس قبل بغداد میں رہتے تھے۔ دراصل یہاں حَسن، انسان کا استعارہ ہے اور اسکے ذریعے سے راشد ان تمام جذبات پر روشنی ڈالتے ہیں جو ہر دور کے انسان میں مشترک رہے ہیں۔ یعنی معاش و مکان کے مسائل ،فراق و وصال اور رقابت و التفات کا بیان، حسرت و امید، وفات و گمنامی کے مراحل وغیرہ۔ مختصراََ یہ نظم ہر دور کے انسان کی داستانِ زیست کا ایک جامع خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہاں حَسن اپنے دورِفراق کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے:

یہ وہ دور تھا جس میں میں نے

کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب

پلٹ کر نہ دیکھا

وہ کوزے مرے دست چابک کے پتلے

گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں

وہ سر گوشیوں میں یہ کہتے

حسن کوزہ گر اب کہاں ہے؟

وہ ہم سے خود اپنے عمل سے

خدا وند بن کر خداؤں کے مانند ہے روئے گرداں!

درج ذیل حصّہ فیض کی نظم “کچھ عشق کیا کچھ کام کیا” کی تکرار محسوس ہوتاہے۔جس میں حصولِ معاش کی تلخ حقیقت حَسن کو عشق کی سراب سے بیدار کرتے ہوئے کہتی ہے:

حسن کوزہ گر ہوش میں آ

حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر

یہ بچّوں کے تنّور کیونکر بھریں گے

حسن اے محبت کے مارے

محبت امیروں کی بازی

حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر

مزید آگے راشد گردش ِایّام اور انسان کے باہمی تعلق کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

زمانہ، جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو

اور فانوس و گلداں

کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انساں

نظم کے چوتھا حصہ ہزاروں سال بعد کا منظر دکھاتا ہے کہ ہزاروں سال بعد ماہرینِ آثارِقدیمہ حسن کے شکستہ و فراموش کردہ کوزوں کو دریافت کرتے ہیں:

“جہاں زاد، کیسے ہزاروں برس بعد

اِک شہرِ مدفون کی ہر گلی میں

مرے جام و مینا و گُلداں کے ریزے ملے ہیں

کہ جیسے وہ اِس شہرِ برباد کا حافظہ ہوں!

یہ کیسا کہنہ پرستوں کا انبوہ

کوزوں کی لاشوں میں اُترا ہے”

اس پر حَسن طنزیہ سوال کرتا ہے:

یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں

کبھی جام و مینا کی لِم تک نہ پہنچیں

یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوقِ بے جاں

کو پھر سے اُلٹنے پلٹنے لگے ہیں

یہ اِن کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے

جو تاریخ کو کھا گئی تھیں؟

وہ طوفان، وہ آندھیاں پا سکیں گے

جو ہر چیخ کو کھا گئی تھیں؟

انہیں کیا خبر کِس دھنک سے مرے رنگ آئے ۔۔۔

انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے؟

انہیں کیا خبر کون سے حُسن سے؟

کون سی ذات سے، کس خد و خال سے

میں نے کُوزوں کے چہرے اُتارے؟

اس کی مزید وضاحت اہرامِ مصر کی مثال سے کی جا سکتی ہے،آج کے دورکا انسان ان اہراموں کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کے معمار غلام مزدوروں کی صعوبتوں اور تکالیف کو فی الذّات محسوس نہیں کرسکتا اور نا ہی اس فرعون بادشاہ کے سینے میں موجزن غرور و تکبّر اورعظم و ارادے کے سیلِ رواں کا تصور کر سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کی آپ کسی دوسرے کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کی تکلیف کا تجربہ فی الذّات آپ کی دسترس میں نہیں۔راشد کے مطابق چاہے وہ اہرام مصر جیسی عظیم الشّان عمارت ہو یا کسی بے نام کوزہ گر کے ٹوٹے پھوٹے برتن ، دونوں ہی کے پس پردہ انسانی احساسات اور جذبات کی ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارے لئے تا ازل اب ناقابل رسائی رہے گی۔ جیسا کہ جون ایلیا ءنے کہا تھا کہ” وجود خیال کا زوال ہوتا ہے” تو یہاں بھی یہ مظاہر ان جذبات کا ایک نامکمل اور ہیچ اوتار ہیں۔

معروف صوفی مفکراحمد جاوید صاحب نے بھی راشد پر سیر حاصل گفتگو کی ہے ۔ ان کا ذاتی ذہنی میلان راشد کے مرکزی نظریے سے متصادم ہے اور یہ کشمکش اس گفتگو میں کہیں کہیں محسوس ہوتی ہے۔ باوجود اس کے وہ راشد پر تبصرہ کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ “راشد عصرِ حاضر کی جدید اردو شاعری میں اقبال کے بعد سب سے بڑے شاعر ہیں”۔ احمد جاوید صاحب کے یہ لیکچرز اصحاب شوق کیلئے ایک بیش قیمت سرمایہ ہیں بلخصوص اس وجہ سے کہ وہ راشد کو دیگر علمی و فکری تحریکوں کے پس منظر میں رکھ کر ضروری سیاق و سباق کے ساتھ ایک مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں جو انکی شخصیت اور شاعری کو سمجھنے میں بے حد مفید ہے۔ اختتام پر میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس تحریر نے کسی حد تک آپ کوراشدکے کلام سے متعارف کروادیا ہوگا اور اگر راشد کو مزید پڑھنے کی تحریک بھی پیدا کردی ہو تو کیا ہی بات ہے۔

نوٹ: اس تحریر میں منتخب کی گئی نظمیں اور دیگر شاہکار کلام بہ آسانی ریختہ کی ویب سائٹ پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اسکے علاوہ یوٹیوب پر بھی راشد کے انٹرویوز اور کلام موجود ہے جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جیو نیوز کی راشد کی زندگی اور کلام پر یہ ڈاکیومینٹری بھی کافی جامع اور معلوماتی تعارف ہے۔

Be First to Comment